Der Zivilschutz erfüllt einen wichtigen Auftrag im Rahmen der schweizerischen Sicherheitspolitik. Dem in der Bundesverfassung verankerten Zivilschutz obliegen zwei Hauptaufgaben:

Hilfe bei natur- und zivilisationsbedingten Katastrophen sowie in andern Notlagen, im Verbund mit andern Einsatzdiensten wie Feuerwehr, Polizei, Sanitätsdienste, Armee usw.;

Schutz, Rettung und Betreuung der Bevölkerung im Fall bewaffneter Konflikte.

Ausserdem trifft der Zivilschutz Massnamen zum Schutz von Kulturgütern im Fall bewaffneter Konflikte und ist in der Lage, im grenznahen Ausland, zusammen mit den dortigen Einsatzdiensten, Katastrophenhilfe zu leisten.

300'000 leisten Dienst im

Zivilschutz

Aufbau und Einsatzbereitschaft des schweizerischen Zivilschutzes

beruhen hauptsächlich auf der Schutzdienstpflicht, der Baupflicht und der

Organisationspflicht. Die Schutzdienstpflicht bedeutet, dass jeder Schweizer Bürger

im Alter zwischen 20 und 50 Jahren, der nicht militär- oder

zivildienstpflichtig ist, im Zivilschutz eine gesetzlich verankerte Bürgerpflicht

zu erfüllen hat. Frauen und Ausländerinnen und Ausländer können freiwillig

im Zivilschutz mitmachen. Die insgesamt rund 300'000 Angehörigen des

Zivilschutzes erbringen ihre Dienstleistungen im Milizsystem.

Schutzräume - sicher ist sicher

Die Baupflicht verpflichtet jeden Hauseigentümer dazu, bei

einem Gebäude-Neubau oder grösseren Anbau, Schutzräume einzubauen oder

entsprechende finanzielle Ersatzabgaben zu leisten. Bei den Schutzräumen

handelt es sich um verstärkte Kellerräume mit einer dicht geschlossenen

Stahlbetonhülle. Sie bieten guten Schutz gegen die meisten Waffenwirkungen. Die

Schutzräume weisen Standardeinrichtungen auf, wie Belüftungsgerät mit

Schutzfilter, Panzertüre, Liegestellen und Trocken-WC. Die Schutzräume dürfen

für andere Zwecke wie Keller, Musik-Probelokal, Vereinslokal usw. genutzt, doch

müssen sie im Bedarfsfall innert 24 Stunden geräumt und für die Aufnahme der

Personen bereitgestellt werden.

Neben den Personenschutzräumen wurde zudem ein Netz von unterirdischen Schutzanlagen für die Führung (Kommandoposten), für die sanitätsdienstliche Versorgung der Bevölkerung sowie für die Unterbringung der Einsatzformationen und ihres Materials (Bereitstellungsanlagen) angelegt. Heute stehen für rund 95 Prozent der Bevölkerung, d.h. für mehr als 6,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner des Landes, Schutzplätze in modernen, künstlich belüfteten Schutzräumen, zur Verfügung. Die Kommandoposten, sanitätsdienstlichen Anlagen und Bereitstellungsanlagen sind ebenfalls zu rund 95 Prozent erstellt. Auch wenn die Schutzbauten primär auf bewaffnete Konflikte ausgerichtet sind, können diese neben der Nutzung im Alltag (als Keller, Lagerräume, Einstellhallen usw.) bei natur- und zivilisationsbedingten Schadenereignissen und in anderen Notlagen als sichere Zufluchtsorte oder Notunterkünfte eingesetzt werden, so z.B. im Falle erhöhter Radioaktivität, nach Erdbeben oder bei grosser Lawinengefahr.

Zivilschutz findet in der Gemeinde

statt

Die Organisationspflicht verpflichtet die gegen 3'000 Gemeinden

der Schweiz, allein oder zusammen mit andern, eine Zivilschutzorganisation (ZSO)

aufzubauen. Immer mehr Gemeinden schliessen sich organisatorisch zusammen und

bilden regionsweise eine Zivilschutzorganisation. Zur Zeit gibt es in der

Schweiz rund 1'200 Zivilschutzorganisationen. Ihre Aufgabe ist es, die Schutz-,

Hilfs- und Rettungsmassnahmen zu planen, vorzubereiten und durchzuführen. Die

Schutzdienstpflichtigen leisten jährlich durchschnittlich rund 600'000

Diensttage. Davon werden durchschnittlich um die 115‘000 Tage für die

Gemeinschaft geleistet, in Form von Katastrophen- und Nothilfeeinsätzen sowie für

gemeinnützige Arbeiten.

Nach föderalistischem Prinzip aufgebaut

Der schweizerische Zivilschutz ist föderalistisch organisiert. Die

Aufgaben sind auf Bund, Kantone, Gemeinden und Private verteilt. Der Bund legt

den konzeptionellen und gesetzlichen Rahmen fest, sorgt für die notwendige

Forschung und Grundlagenbearbeitung, übernimmt einen Teil der Ausbildung (höhere

Kader, Instruktoren) und beschafft das Grundmaterial des Zivilschutzes. Die

Kantone regeln den Vollzug, bilden die mittleren Kader aus und steuern die

Wiederholungskurse der Zvilschutzorganisationen. Die Gemeinden setzen die von

Bund und Kantonen angeordneten Massnahmen schliesslich um. Die Gemeinden sind

deshalb die eigentlichen Träger des Zivilschutzes. Sie tragen letztlich nicht

nur die Verantwortung für den Schutz der Bevölkerung, sondern auch für die

Einsatzbereitschaft der Zivilschutzorganisationen. Die Hauseigentümer sind zum

Bau des Schutzraumes in ihrem Haus sowie für die Übernahme der entsprechenden

Kosten verpflichtet.

Apropos Kosten:

Der Zivilschutz ist eine kostengünstige

"Kollektivversicherung" für die Bewältigung von ausserordentlichen

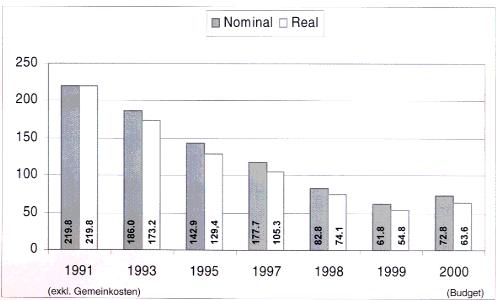

Lagen. Die Ausgaben für den Zivilschutz betragen im Jahr gesamtschweizerisch

rund 75 Franken pro Einwohnerin und Einwohner - Tendenz: Sinkend! Der Bund übernimmt

mit rund 100 Millionen Franken weniger als 25 Prozent der Ausgaben. Das sind 0,3

Prozent der Bundesausgaben. Die Kantone und Gemeinden tragen rund 50 Prozent und

die Privaten 25 Prozent der Kosten des Zivilschutzes.

Der Zivilschutz entstand in den späten

fünfziger- und frühen sechziger Jahren als Antwort auf die Erfahrungen aus

zwei Weltkriegen und die damals durch den kalten Krieg geprägte weltweite

Entwicklung, insbesondere das Aufkommen von Massenvernichtungswaffen. Seit 1959

ist der Zivilschutz in der Schweiz verfassungsmässig verankert. Massgebend war

die Erkenntnis, dass ein gut ausgebauter Zivilschutz einen entscheidenden

Beitrag zum Schutz der Bevölkerung im Falle machtpolitischer

Auseinandersetzungen zu leisten vermag und die Widerstandsfähigkeit des

neutralen Landes gegenüber Druck- und Erpressungsversuchen erheblich stärkt.

Als Folge des Ende der achtziger Jahre eingetretenen tiefgreifenden politischen

und militärischen Wandels haben Bundesrat und Parlament die Sicherheitspolitik

einer grundlegenden Ueberprüfung unterzogen. Daraus resultierte der

Sicherheitsbericht 90. Für den Zivilschutz in der Schweiz waren die ersten

Jahre nach 1990 von grosser Bedeutung. So wurde 1992 das neue

Zivilschutz-Leitbild veröffentlicht und drei Jahre später trat die revidierte

Zivilschutz-Gesetzgebung in Kraft. Seit dem leistet der Zivilschutz neben dem

klassischen Schutz der Bevölkerung vor kriegerischen Ereignissen auch einen

wesentlichen Beitrag zur Bewältigung von natur- und zivilisationsbedingten

Katastrophen und anderen Notlagen. Diese Erweiterung des Auftrages hatte

wesentliche Auswirkungen auf die Bereiche Organisation, Ausbildung und Ausrüstung

im Zivilschutz. Die Gemeinden verfügen nun mit ihren Zivilschutzorganisationen

über ein schlagkräftiges, polyvalentes und rasch einsetzbares Schutz-, Hilfe-

und Rettungsinstrument für die Bewältigung Notlagen aller Art.

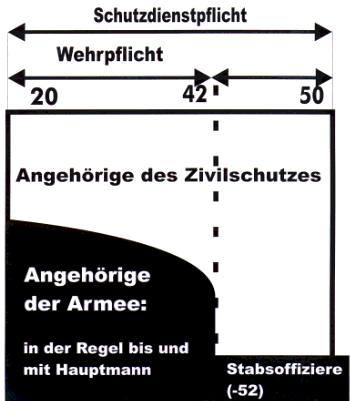

Dieses Instrument wurde seit 1995 mehrmals den sich rasch wandelnden Verhältnissen angepasst, letztmals 1999 mit einem Optimierungsprogramm. Es brachte eine Vereinfachung der Organisation, die Reduktion des Dienstalters von 52 auf 50 Jahre, eine Verkleinerung der Bestände auf rund 300'000 Schutzdienstleistende sowie eine gezieltere Ausrichtung der Ausbildung auf die Bewältigung von natur- und zivilisationsbedingten Katastrophen. Damit verbunden war auch eine Reduktion der Ausgaben.

Gegenwärtig laufen die Vorbereitungen für eine Integration des Zivilschutzes in den "Bevölkerungsschutz", dessen Aufgaben im Sicherheitspolitischen Bericht 2000 des Bundesrates "Sicherheit durch Kooperation" umschrieben sind. Danach stellt der "Bevölkerungsschutz" ein umfassendes Verbundsystem dar für die Führung, den Schutz und die Hilfe bei Katastrophen, andern Notlagen sowie bei machtpolitischen Bedrohungen. Konkret geht es dabei um die Koordination aller auf lokaler, regionaler und kantonaler Ebene tätigen Organisationen im Bereich des Schutz-, Rettungs- und Hilfswesens mit dem Ziel, Doppelspurigkeiten zu vermeiden und Synergien zu nutzen.

Etwas Geschichte:

| 1934 - 1951 | Passiver Luftschutz |

| 1959 | Verfassungsartikel über den Zivilschutz |

| 1962 | Bundesgesetz über den Zivilschutz |

| 1963 | Bundesgesetz über den baulichen Zivilschutz |

| 1966 | Bundesgesetz über den Schutz der Kulturgüter |

| 1971 | Zivilschutz Konzeption 71 |

| 1990 | Bericht 90 zur Sicherheitspolitik der Schweiz |

| 1992 | Zivilschutz-Leitbild |

| 1995 | Neue Zivilschutzgesetzgebung |

| 1998 | Verwaltungsreform Bund: Uebertritt des Zivilschutzes vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) ins Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) |

| 1998 | Bericht der Studienkommission für strategische Fragen (Bericht Brunner) und Einleitung der Projekte "Armee XXI" und "Bevölkerungsschutz". |

| 1999 | Zivilschutz-Optimierungsprogramm 1999 |

| 1999 | Sicherheitspolitischer Bericht 2000 "Sicherheit durch Kooperation" |

Der Zivilschutz ist ein Instrument der Sicherheitspolitik, neben der Aussenpolitik, der Wirtschaftspolitik und der Aussenwirtschaftspolitik sowie der wirtschaftlichen Landesversorgung, der Armee, des Staatsschutzes und der Information.

Der Zivilschutz:

|

|

Der Zivilschutz ist föderalistisch aufgebaut und basiert auf dem Dreistufen-System: Bund, Kantone, Gemeinden. Er wird von den Gemeinden getragen, die in erster Linie für den Schutz ihrer Einwohnerinnen und Einwohner, der Kulturgüter, für Hilfeleistungen und für die Sicherstellung der technischen Infrastruktur zuständig sind. Der Bund übt die Oberaufsicht aus. Die Kantone sind für den Vollzug der vom Bund erlassenen Vorschriften verantwortlich. Hier eine Uebersicht über die Aufgabenteilung zwischen Bund, Kantone und Gemeinden sowie die Pflichten der Hauseigentümer:

|

BEREICH |

BUND |

KANTONE |

GEMEINDEN |

HAUS- EIGENTÜMER |

| Allgemeine Aufgaben |

Konzeption

und Gesetzgebung

Ueberwachung des Vollzugs Forschung und Entwicklung Erarbeitung und Bereitstellung von Grundlagen |

Vollzug der

Bundesvorschrif- ten Regelung der nachbarlichen und regionalen Hilfeleistung |

Umsetzung

der von Bund und Kanton angeordneten Massnahmen

Schutz für die Bevölkerung Bildung einer Zivilschutzorganisa- Sicherstellung der

Einsatzbereitschaft |

-- |

| Ausbildung | Höhere

Kader im Eidgenössischen Ausbildungs- zentrum Instruktoren/innen (Instruktoren- Ausbildungsunter- |

Mittlere

Kader

Steuerung der Wiederholungs- |

Einteilungsrapport

für alle Schutzdienstpflichti- gen Grundausbildung von Mannschaft und unterem Kader Wiederholungs- |

-- |

| Material und Ausrüstung | Beschaffung des standardisierten Materials | Zuteilung des vom Bund beschafften Materials an die Gemeinden | Lagerung,

Unterhalt, Verwaltung des zugeteilten Materials

Beschaffung von Ergänzungsmaterial |

-- |

| Oeffentliche

Schutzbauten und Kultur- güterschutz- räume |

Projektgenehmi- gung Finanzieller Beitrag |

Projektkontrolle

Festlegung von Ort und Dringlichkeit Steuerung des Schutzraum- |

Erstellen

der notwendigen Schutzbauten

Unterhalt |

-- |

| Pflichtschutz- räume |

-- |

-- |

-- |

Bau, Ausrüstung und Unterhalt durch Hauseigentümer |

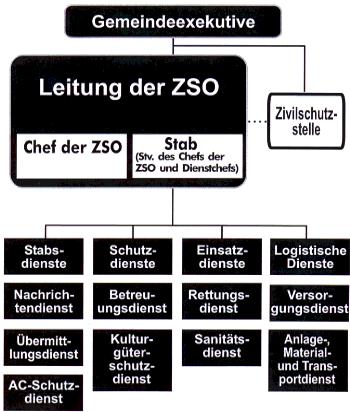

Der Zivilschutz findet in den Gemeinden statt. Jede Gemeinde ist verpflichtet, allein oder zusammen mit anderen Gemeinden eine Zivilschutzorganisation (ZSO) zu bilden. Deshalb gibt es in der Schweiz zur Zeit rund 1'500 ZSO bei über 3'000 Gemeinden. Eine ZSO ist in der Regel nach folgendem Schema organisiert:

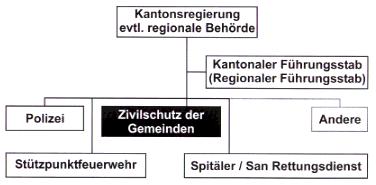

Der Zivilschutz ist einer von mehreren Partnern in der Notorganisation jeder Gemeinde. Er kann zur nachbarschaftlichen und regionalen Hilfe ausserhalb der Gemeindegrenzen eingesetzt werden. Bei grösseren Ereignissen stehen auf Bundesstufe für die Unterstützung der Gemeinden und Kantone vor allem die Mittel der Armee zur Verfügung. Dies ist die Notorganisation in einer typischen Schweizer Gemeinde, bzw. in einem Schweizer Kanton:

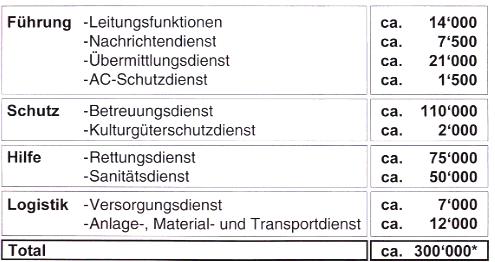

Ungefähr 4,2 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz leisten Dienst im Zivilschutz (Schutzdienst). Der Zivilschutz weist folgende Bestände auf:

Alle Männer mit Schweizer Bürgerrecht im Alter von 20 bis 50 Jahren sind schutzdienstpflichtig, soweit sie arbeitsfähig und nicht militärdienst- bzw. zivildienstpflichtig sind. Das hat zur Folge, dass gegenwärtig neben den rund 350'000 Angehörigen der Armee etwa 300'000 Männer (ca. 4,2 Prozent der Bevölkerung), in den Zivilschutzorganisationen ihrer Gemeinden oder Regionen eingeteilt sind. Schweizerinnen sowie Ausländerinnen und Ausländer mit Wohnsitz in der Schweiz können auf freiwilliger Basis im Zivilschutz mitmachen.

Die Begriffe Zivilschutz und Zivildienst dürfen nicht miteinander verwechselt werden. Beim Zivildienst handelt es sich um einen zivilen Ersatzdienst, anstelle des Militärdienstes.

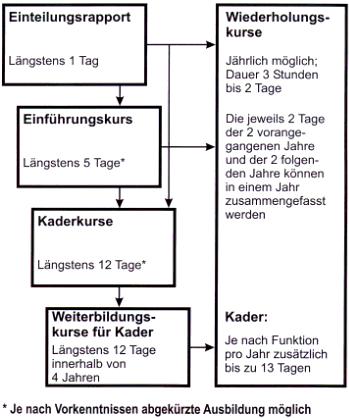

Wie viele Ausbildungs- oder Diensttage sind im Zivilschutz zu leisten?

Ausrüstung und Material des AC-Schutzdienstes der Zivilschutzorganisation sind auf den Aktivdienst - wenn nach Atomexplosionen radioaktiver Ausfall zu erwarten ist oder wenn chemische Kampfstoffe eingesetzt werden - ausgerichtet. Seine Geräte eignen sich grundsätzlich nicht für die Messung geringer radioaktiver Strahlungen oder für den Nachweis von industriellen Chemikalien.

Im Zusammenhang mit unaufschiebbaren wichtigen Tätigkeiten müssen Schutzdienstleistende möglicherweise höhere Risiken eingehen als die Bevölkerung. Aus diesem Grund verfügen sie über persönliches AC-Schutzmaterial, welches individuelle Schutzmassnahmen gemäss den Merkpunkten für den AC-Schutz ermöglicht. Dasselbe gilt für Nichtschutzdienstpflichtige, welche durch die Zivilschutzorganisation mit besonderen Aufgaben betraut werden, z.B. für Schutzraumleiter, Türwarte, Schleusenwarte, Aussenposten von Schutzräumen, Erkundungsorgane und Melder.

Der AC-Schutzdienst hat bei Verstrahlungs- und Vergiftungslagen Übersicht zu schaffen. Zu diesem Zweck verfügt er über A-Spürgeräte zur Messung der Geländeverstrahlung und über Kampfstoffnachweisgeräte zum Nachweis dampfförmiger Kampfstoffe in der Luft. Zudem ist eine enge Zusammenarbeit mit allen erreichbaren zivilen und militärischen Partnern zu suchen.

Im internationalen Vergleich erfährt der schweizerische Zivilschutz, wie jener der skandinavischen Staaten, allgemein eine hohe Einstufung. Jährlich melden sich beim Bundesamt für Zivilschutz zwischen 15 und 20 ausländische Delegationen, um sich über Grundlagen, Organisationsform, Ausbildung, Anlagen und Material des schweizerischen Zivilschutzes zu informieren. Dazu kommen verschiedene Besuche bei Kantonen und Städten. Vor allem der Grundsatz des vorsorglichen Bevölkerungs- und Kulturgüterschutzes an Ort und Stelle (grundsätzlich keine Evakuationen) gilt als zielgerichtet. Auf besonderes Interesse stossen die drei in der Schweiz gesetzlich verankerten und konsequent durchgesetzten Pflichten, nämlich die Organisationspflicht, die Schutzraumbaupflicht und die Schutzdienstpflicht.

Obschon unter dem Begriff Zivilschutz von Land zu Land unterschiedliche Aufgaben verstanden werden, besteht insbesondere zwischen den europäischen Staaten ein regelmässiger grenzüberschreitender Informations- und Erfahrungsaustausch. Diese Art der Zusammenarbeit mit ausländischen Fachstellen erweist sich nicht zuletzt im Zusammenhang mit den europäischen Integrationsbestrebungen, bei denen u.a. auch Fragen des Bevölkerungsschutzes im allgemeinen zur Diskussion stehen, als zweckmässig. Was die praktische Hilfeleistung anbelangt, ist diese im grenznahen Raum zu jeder Zeit möglich und übrigens in der neuen Zivilschutzgesetzgebung ausdrücklich vorgesehen.

Im Bereich der Katastrophen- und Nothilfe sind für die Schweiz folgende zwischenstaatlichen Vereinbarungen von Bedeutung:

Rahmenabkommen des Europarates vom 21. Mai 1980 über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Gebietskörperschaften oder Behörden.

Abkommen zwischen der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland vom 28. November 1984 einerseits und zwischen der Schweiz und Frankreich vom 14. Januar 1987 anderseits über gegenseitige Hilfeleistung bei Katastrophen und schweren Unglücksfällen.

Ende 1994 ist ein ähnliches Abkommen zwischen der Schweiz und Italien abgeschlossen und auf den 26. Mai 1998 in Kraft gesetzt worden.

Entsprechende Verhandlungen werden seit geraumer Zeit auch zwischen der Schweiz und Österreich geführt.

Die konkreten Planungen und Vorbereitungen zur Förderung der grenzüberschreitenden Hilfeleistungen werden seit längerer Zeit in den grenznahen Räumen durch die Kantone und zum Teil auch durch die Gemeinden getroffen, so z. B. in der Regio Genevensis und in der Regio Basiliensis.

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass sich die Schweiz aktiv bei der Umsetzung der Vereinbarungen der internationalen Atomarenergieorganisation (IAEO) über die frühzeitige Benachrichtigung bei nuklearen Unfällen sowie die Hilfestellung bei solchen Ereignissen einsetzt. Darüber hinaus bestehen zwischen der Schweiz und ihren Nachbarstaaten bilaterale Abmachungen zu gegenseitiger Information im Falle radiologischer Störfälle. Seit 1997 wirkt die Schweiz im Rahmen des NATO-Programmes "Partnerschaft für den Frieden" (PfP) mit, an welchem sich über 40 Länder beteiligen. Auch hier werden vermehrt die Fragen des Bevölkerungs- und Katastrophenschutzes zur Diskussion stehen. Das gleiche gilt für die internationale Zivilschutzorganisation (OiPC), in der die Schweiz im Mai 1997 einen Beobachterstatus eingenommen hat, sowie für die UNO-Fachstellen, insbesondere die Koordinationsstellen für humanitäre Hilfe (OCHA).

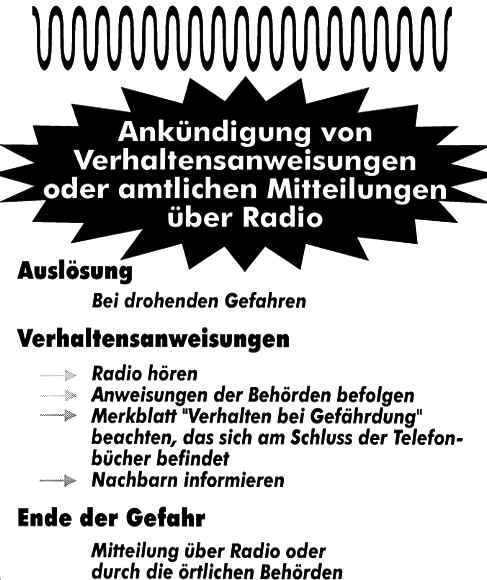

Der Zivilschutz verfügt in der Schweiz über 7'270 Sirenen auf Dächern (stationär) oder auf Autos (mobil). Es ist die Aufgabe der Behörden, nicht nur die Alarmierung der Bevölkerung sicherzustellen, sondern auch über das richtige Verhalten bei einem Sirenenalarm zu informieren. Diesem Ziel dient unter anderem der jährlich am ersten Mittwoch im Februar stattfindende, landesweite Probealarm. Via Radio- und TV-Spots sowie Pressemitteilungen wird die Bevölkerung vorgängig auf den Probealarm aufmerksam gemacht.

Als Alarmzeichen dienen verschiedene akustische Signale. Auf den hintersten Seiten jedes offiziellen Schweizer Telefonbuches informieren Merkblätter über die Bedeutung der jeweiligen Sirenen-Signale. Umfragen haben ergeben, dass beinahe 9 von 10 Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz den wichtigsten Alarm, den Allgemeinen Alarm, kennen und wissen, was es bei einem Sirenenalarm ausserhalb des Probealarms vorzukehren gilt.

Die Alarmsirenen geben folgendes Alarmzeichen:

Neben den Schutzräumen für die Bevölkerung verfügt der Zivilschutz über spezielle Schutzräume in Alters- und Pflegeheimen sowie für die Unterbringung von beweglichen Kulturgütern. Weiter stehen dem Zivilschutz geschützte Kommandoposten und Bereitstellungsanlagen zur Verfügung, damit die Zivilschutzorganisationen in den Gemeinden ihre Aufgaben erfüllen können.

Pro 6'000 Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz steht im weiteren ein Sanitätsposten (geschützte Arztpraxis) bereit. Für jeweils rund 26'000 Einwohnerinnen und Einwohner ist eine Sanitätshilfsstelle vorgesehen. Hier handelt es sich um kleinere, unterirdische Spitäler, in denen einfache chirurgische Eingriffe möglich sind. Auf rund 50'000 Einwohnerinnen und Einwohner wird eine geschützte Operationsstelle (GOPS) betrieben. Im Gegensatz zu den Sanitätsposten und Sanitätshilfsstellen des Zivilschutzes werden die GOPS vom öffentlichen Gesundheitswesen betrieben. Diese eigentlichen unterirdischen Spitäler sind personell und materiell in der Lage, auch anspruchvollste chirurgische Eingriffe durchzuführen.

Von zentraler Bedeutung für den Bevölkerungsschutz sind die Schutzbauten des Zivilschutzes. Die zahlreichen Schutzräume in verschiedensten Gebäuden sind in erster Linie auf den Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen bewaffneter Konflikte sowie vor Verstrahlungslagen, z.B. infolge einer Havarie in einem Kernkraftwerk, ausgelegt. Schutzräume können im Katastrophenfall auch für die vorübergehende Unterbringung von Personen genutzt werden, sind diese im Normalfall doch innert kürzester Zeit bezugsbereit.

Als man vor fast 30 Jahren in der Schweiz mit dem systematischen Bau von Schutzbauten begann, stand die Bevölkerung unter dem Eindruck des "Kalten Krieges". Dem Leitgedanken folgend, wonach es sinnvoller und günstiger ist, Schutzbauten vorsorglich bereitzustellen, anstatt bei einem Ereignis nachträglich Rettungsmassnahmen zu treffen, wurde ein flächendeckendes Schutzsystem für die Schweizer Bevölkerung geschaffen. Heute verfügt die Schweiz über Schutzräume für mehr als 95 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner. In Zukunft gilt es, die vorhandenen Lücken zu schliessen und die Werterhaltung bestehender Anlagen sicherzustellen. Mit der gezielten Steuerung des Schutzraumbaus wird der Bau überzähliger Schutzplätze vermieden.

Die meisten Schutzräume befinden sich im Untergeschoss von Gebäuden. Als verstärkte Keller verfügen die Schutzräume über eine rundum massive, dicht geschlossene Stahlbetonhülle mit speziellen Türen und Deckeln. Selbst bei einem Einsturz des darüberliegenden Gebäudes ist ein unversehrtes Überleben in Schutzbauten möglich. Auch bei verschüttetem Ausgang sichern speziell angeordnete Notausgänge die Verbindung nach aussen.

Jeder Schutzraum in der Schweiz verfügt über:

Panzertüre beim Eingang und Panzerdeckel beim Notausstieg;

Belüftungsgerät, das Überdruck im Schutzraum erzeugt und damit das Eindringen von verseuchter Luft oder Staub verhindert;

Filtersystem, welches giftige Stoffe und Gase fernhält;

Überdruckventile für den Druckausgleich;

Explosionsschutzventile inklusive Vorfilter;

eine Liegestelle pro Schutzplatz;

Trockenklosett als Notabort.

Für den Bau sowie die Ausrüstung und den Unterhalt der Schutzräume sind die Hauseigentümer verantwortlich.

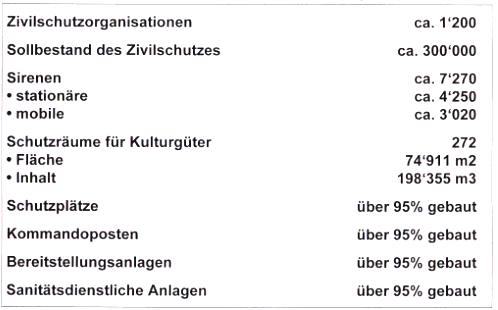

Im Zivilschutz sind 300'000 Schutzdienstpflichtige im Alter zwischen 20 bis 50 Jahren eingeteilt. Für die Leitungsorgane und Einsatzformationen stehen 3'000 geschützte, unterirdische Anlagen zur Verfügung. Für die Schweizer Bevölkerung sind weit mehr als 6,5 Mio. unterirdische Schutzplätze bereitgestellt, was einem Deckungsgrad von rund 95 Prozent der Gesamtbevölkerung entspricht. Der Zivilschutz verfügt im weiteren über 1'500 Sanitätsanlagen unter Boden, mit 107'000 Patientenliegestellen (Betten). Für die beweglichen Kulturgüter unseres Landes stehen 272 Kulturgüterschutzräume mit einem Volumen von mehr als 198'000 Kubikmetern bereit. Die Alarmierung der Bevölkerung erfolgt über ein dichtes Netz von 7'270 stationären und mobilen Alarmsirenen im ganzen Land. Hier einige Kennzahlen des schweizerischen Zivilschutzes vom 1. Januar 2000:

1991 - 2000

-www.atombombe.net-